Die Samen – Das letzte indigene Volk Europas

“Meet the reindeer!” So steht es für heute auf dem Tagesprogramm unseres Finnland-Trips. Um 9 Uhr morgens steigen wir in den Bus, der uns zur Rentierfarm der Familie Paadar, kurz vor den Toren Inaris, bringt. Die Paadars sind Samen, die traditionellen Rentierhirten des Nordens. Jan-Eerik, der das Unternehmen mit dem Namen Kaksama leitet, begrüßt uns in samischer Tracht und mit warmen Worten, heißt uns willkommen an einem Ort, an dem seit Jahrhunderten Rentiere gezüchtet werden. Es wird Zeit, mehr über diese Menschen und diese Tiere zu lernen!

Sápmi, Heimat der Samen

Die Samen sind die Ureinwohner des nördlichen Fennoskandinaviens und gehören zu den ältesten indigenen Völkern Europas. Ihre Heimat erstreckt sich über die nördlichen Teile Norwegens, Schwedens, Finnlands und die russische Halbinsel Kola – eine Region, die als Sápmi bekannt ist. Die Geschichte der Samen reicht Jahrtausende zurück, und ihre Kultur, Sprache und Lebensweise sind eng mit der rauen, aber beeindruckenden Natur des Nordens verbunden.

In Finnland konzentrieren sich die samischen Siedlungsgebiete vor allem auf die nördlichen Regionen, darunter Orte wie Inari, Utsjoki und Enontekiö. Diese weitläufigen, von Wäldern, Seen und Tundra geprägten Landschaften bieten die natürliche Grundlage für die traditionelle Lebensweise der Samen, insbesondere die Rentierzucht, die seit Jahrhunderten eine zentrale Rolle spielt.

Die samische Tracht

Jede samische Tracht (Gákti) erzählt eine Geschichte über die Herkunft des Trägers, seine Familie und die Region, aus der er stammt. Die Designs und Verzierungen unterscheiden sich je nach Sprachgruppe und Herkunft: Die nordsamischen Trachten aus Enontekiö, Vuotso und Utsjoki sehen anders aus als die Trachten der Inari-Samen und der Skolt-Samen.

Jan-Eeriks Vater gehörte zu den Inari-Samen, genauso wie seine Frau Hanna. Seine Mutter hingegen war eine Nord-Samin. Insgesamt gibt es in Nordfinnland die drei bereits genannten Stämme: die Inari-, die Nord- und die Skolt-Samen. Sie tragen unterschiedliche Farben, die Inari-Samen zum Beispiel rot, gelb und grün, die Nord-Samen nur rot und gelb und die Skolt-Samen blau, rot und gelb. Wobei die Trachten immer auch Ausdruck persönlicher Identität und eines eigenen Stils sein und dementsprechend verändert werden können.

Nach dem Zweiten Weltkrieg drohte die samische Tracht in Vergessenheit zu geraten. Sie galt als altmodisch und unmodern und gerade junge Menschen wollten als Teil der Mehrheitsgesellschaft akzeptiert werden, statt sich durch vermeintlich extravagante Kleidung abzugrenzen. So trugen auch junge Samen und Saminnen meist “normale” finnische Kleidung. Erst in den 60er-Jahren, als sich neue politische Strömungen und Bewegungen weltweit bildeten, gewann auch die Tracht wieder an Bedeutung. Besonders unter den Kola-Samen und anderen kleinen samischen Sprachgruppen wurde sie jetzt zum Symbol der kulturellen Zugehörigkeit und des Widerstands gegen kulturelle Assimilation.

Die Männer tragen kleine Plättchen am Kragen, die Sonnenstrahlen symbolisieren und mit Schnitzereien verziert sind. Die Frauen hingegen tragen das Symbol des Lebens selbst, die Sonne, oft aus Horn oder Holz gefertigt. Da Frauen Kinder gebären und so wie die Sonne in der Lage sind, Leben zu schenken, steht ihnen das zu. Die Sonne ist das wichtigste Symbol der Samen. Wer einmal eine lange, arktische Polarnacht überstanden hat, der weiß, was es heißt, sie zu vermissen. Hier oben geht die Sonne am 21. November unter und erst am 27. Januar wieder auf.

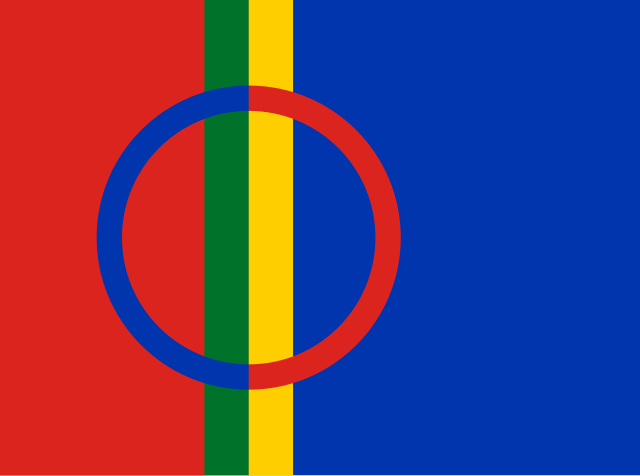

Die Flagge der Samen

All die Farben der Samen finden sich auch in der Flagge Sápmis, die seit 1986 offiziell anerkannt ist. Entworfen wurde sie von einer Samin aus Norwegen, Astrid Båhl. Die Farben und Symbole stehen für die Elemente: Rot symbolisiert Feuer, Grün steht für die Natur und die Wälder, Gelb repräsentiert die Sonne und Blau steht für Wasser. Das kreisförmige Symbol in der Mitte der Flagge ist in zwei Farben geteilt: Der rote Halbkreis steht für die Sonne und der blaue Halbkreis für den Mond.

Dieses Motiv stammt aus einem Joik-Gedicht des samischen Dichters Anders Fjellner, der die Samen als Kinder der Sonne und des Mondes beschrieb. Die Flagge ist somit nicht nur ein politisches Zeichen der Zusammengehörigkeit, sondern auch ein Ausdruck der tiefen spirituellen Verbindung der Samen zur Natur und zum Kosmos.

Im Einklang mit der Natur

Die Samen haben eine besondere Beziehung zur Natur, die tief in ihrem spirituellen Weltbild verwurzelt ist. Berge, Flüsse und Wälder sind für sie nicht nur Ressourcen, sondern auch heilige Orte, die von Geistern und Naturkräften bewohnt werden. Dieser Respekt vor der Natur spiegelt sich auch in ihrer nachhaltigen Lebensweise wider, die seit jeher auf ein harmonisches Miteinander mit der Umwelt abzielt.

Das merkt man, wenn man Jan-Eerik zuhört und vor allen Dingen zuschaut. Er führt uns in das Rentiergehege, in dem sich eine Gruppe von etwa 40 Tieren aufhält. Es sind ausschließlich Weibchen, wie man an den kleineren Geweihen sehen kann. Bei den Rentieren tragen beide Geschlechter Geweihe, allerdings sind die der Männchen deutlich größer und massiver. Die Geweihe werden zudem zu unterschiedlichen Zeiten abgeworfen. Im Internet kursiert der Witz, dass der Weihnachtsmann ein Team aus weiblichen Tieren vor den Schlitten spannt, da die Männchen ihr Geweih schon im Herbst abwerfen, die Weibchen erst im Frühjahr.

Jan-Eerik versichert mir allerdings , dass kein verantwortungsvoller Rentierbesitzer Weibchen einen Schlitten ziehen lassen würde und vermutet schmunzelnd, dass der Weihnachtsmann wohl kastrierte Tiere beschäftigt. Er selbst hat vor einiger Zeit entschieden, dass die Rentiere der Paadar-Familie gar nicht mehr vor Schlitten gespannt werden sollen. Seine Begründung: Die Rentiere geben nach ihrem Tod alles, um das Überleben der Familie zu sichern, daher sollen sie so ruhig und entspannt wie möglich leben können. Touristen auf Schlitten zu ziehen gehört daher nicht zum Alltag der Tiere.

Die Rentiere

Während Jan-Eerik uns Futter in unsere ausgestreckten Hände schöpft, die wir zum Teil schüchtern, zum Teil überschwänglich begeistert den Rentieren hinhalten, erfahren wir mehr über sie. Die Rentiere mampfen unbeeindruckt die Pellets, während wir gebannt Jan-Eerik lauschen.

So ein Rentier-Lebenszyklus startet in der Regel im Mai, wenn die Kälbchen geboren werden. Zwillinge sind selten, nur bei einer von 1.000 Geburten kommen zwei Tiere zur Welt. Zwar können die Kälber schon nach einem Monat beginnen Gras zu fressen, werden aber meist bis zum Alter von sechs Monaten gesäugt. Wie bei vielen Fluchttieren können die Kleinen schon kurz nach ihrer Geburt laufen und so an der Migration der Herde teilnehmen.

Mit etwa drei Jahren sind die Tiere ausgewachsen, erst dann beginnen auch die Geweihe zu sprießen. Diese bilden sich in nur drei Monaten und wachsen bis zu zwei Zentimeter am Tag! Jedes Jahr sehen sie genau gleich aus, wobei jedes Rentier ein ganz eigenes Geweih hat, sodass sie sozusagen das Äquivalent zum menschlichen Fingerabdruck sind. Ab dem 12. Lebensjahr beginnen sich die Geweihe wieder zurückzubilden, da Rentiere im Alter nicht mehr so viel Kalzium produzieren und sozusagen schonend mit ihren Ressourcen umgehen müssen.

Rentierzucht bei den Samen

Mit 15 Jahren ist ein Rentier schon recht alt. Der Rekord der Familie Paadar liegt im Februar 2025 bei 18 Jahren und 9 Monaten. Sie hoffen aber, bald aber mit diesem Tier einen Bullen zuhaben, der stolze 19 Jahre ist. Im Mai wäre es also so weit. Denn tatsächlich gibt es hier auch Rentiere auf der Farm, die nicht geschlachtet werden, sondern einfach als geliebte Haustiere mit eigenem Namen leben und vor allen Dingen als Hornlieferanten dienen. Denn ihr Geld verdient die Familie nur zu einem geringeren Teil mit Fleisch und Fellen der Tiere, wobei nach jeder Schlachtung alle Teile des Tieres verwertet werden. Stattdessen haben sich die Paadars mehr auf Handwerkskunst spezialisiert, für die sie die Geweihe nutzen.

Kaksama: Das Kunsthandwerk der Paadars

Auf der Farm gibt es selbstverständlich auch einen kleinen Shop, in dem wir die Kunstwerke der Familie bestaunen und erwerben können. Hier gibt es Messer, Schmuck, kleine Tierfiguren, Feuer-Kits und Holztassen, alles in Handarbeit hergestellt. Und sogar Fußbälle aus Rentierfell!

Guksi: Die Holztasse

Die Holztassen werden Guksi (nordsamisch) oder Kuksa (finnisch) genannt. Hergestellt werden sie aus sogenannten Maserknollen von Birken, die sich nach einer Verletzung des Baumes am Stamm bilden können. Bis so eine Knolle groß genug für eine Tasse ist kann es schon mal 30 Jahre dauern. Und dann muss man sie ja auch noch im finnischen Wald finden.

Das Holz wird in Salzwasser gekocht und anschließend drei Monate lang getrocknet, bevor es bearbeitet werden kann. Auch der Schnitzvorgang braucht viel Zeit, Geschick und Präzision, wenn man ein makelloses Stück haben möchte.

Kein Wunder, dass die handgefertigten Tassen einen stolzen Preis haben und immer mehr Konkurrenz durch Plastikprodukte erhalten. Aber, so versichert uns Jan-Eerik, wer einmal eine gute Guksi hat, braucht für sein Leben keine neue. Und eine Flasche brauche man hier auch nicht, denn alle Seen und Flüsse hier oben haben Trinkwasserqualität. Die Tasse ist einer der vier Gegenstände an seinem Gürtel und sein Vater hat sie vor über 60 Jahren geschnitzt.

Bei den anderen Gegenständen des finnischen Survival-Kit, wie unser Gastgeber es nur halb im Scherz nennt, handelt es sich um einen Lederbeutel mit Salz (“Alles, was man zum Kochen in der Wildnis wirklich braucht!”), Feuerstahl und natürlich ein Messer.

Auch diese Produkte werden alle von den Paadars gefertigt. Und ich verliebe mich natürlich sofort in ein Messer. Die Scheide ist aus dunkelbraunem Elchleder, die Klinge aus Carbonstahl und der Griff natürlich aus Rentierhorn. Zu Hause wird es einen Platz an meiner Messerwand mit Messern aus aller Herren Länder finden. Und bei der nächsten Finnland-Reise natürlich an meinem Gürtel.

Natürliche Wanderung und saisonale Zyklen

Die Rentierzucht folgt einem klaren saisonalen Rhythmus, der sich an den natürlichen Wanderungen der Tiere orientiert. Im Frühjahr treiben die Samen ihre Rentierherden von den Winterweiden in den Wäldern auf die Sommerweiden in den Berg- und Tundragebieten. Wobei von Bergen in Finnland keine Rede sein kann, wie Jan-Eerik scherzt. “Wir haben hier nur Hügel!” Doch auch dort finden die Rentiere frische Kräuter und Moose, die ihnen die notwendige Energie für die Wachstums- und Fortpflanzungszeit liefern.

Im Herbst beginnt der Rückzug in die tiefer gelegenen Wälder, wo die Tiere besser vor rauem Wetter und Fressfeinden geschützt sind. Der Herbst ist die Lieblingszeit der Tiere, denn da gibt es ihre Leibspeise in Hülle und Fülle: Pilze! Rentiere haben hierin Nordfinnland sechs große Feinde. Dazu zählen der Vielfraß, der Wolf, der Bär, der Adler und der Luchs. Der mit Abstand gefährlichste Feind ist aber das Auto. Jedes Jahr sterben hier in der Region etwa 700 Tiere bei Unfällen.

Familie Paadar bräuchte eigentlich keinen Kalender, wie Jan-Eeerik uns grinsend erzählt. Zumindest nicht um herauszufinden, wann der Winter beginnt. Denn sie können sich darauf verlassen, dass pünktlich zwei Wochen bevor die ersten heftigen Schneefälle einsetzen, die Rentiere vor der Tür stehen. Die kommen nämlich von ganz alleine nach Hause.

Während des Winters ernähren sich die Rentiere vor allem von Flechten, die sie mit ihren Hufen unter dem Schnee hervorscharren. Die Samen unterstützen die Herden in dieser Zeit, indem sie die Weidegebiete kontrollieren und gelegentlich zufüttern, wenn die Schneedecke zu dick wird. Rentiere können hier, im Norden Finnlands, etwa 300 verschiedene Pflanzenarten zum Fressen finden.

Traditionelle Techniken und modernes Management

Die Rentierzucht erfolgt weitgehend auf traditionelle Weise. Die Samen verwenden spezielle Lasso-Techniken, um die Rentiere zu fangen und zu markieren. Und was wäre ein Besuch auf einer Rentierfarm, wenn wir das nicht auch mal versuchen würden? Ich erweise mich allerdings als Katastrophe am Lasso und gebe es vertrauensvoll wieder in die Hände von Jan-Eeriks Kollegen, der natürlich ein absoluter Profi ist.

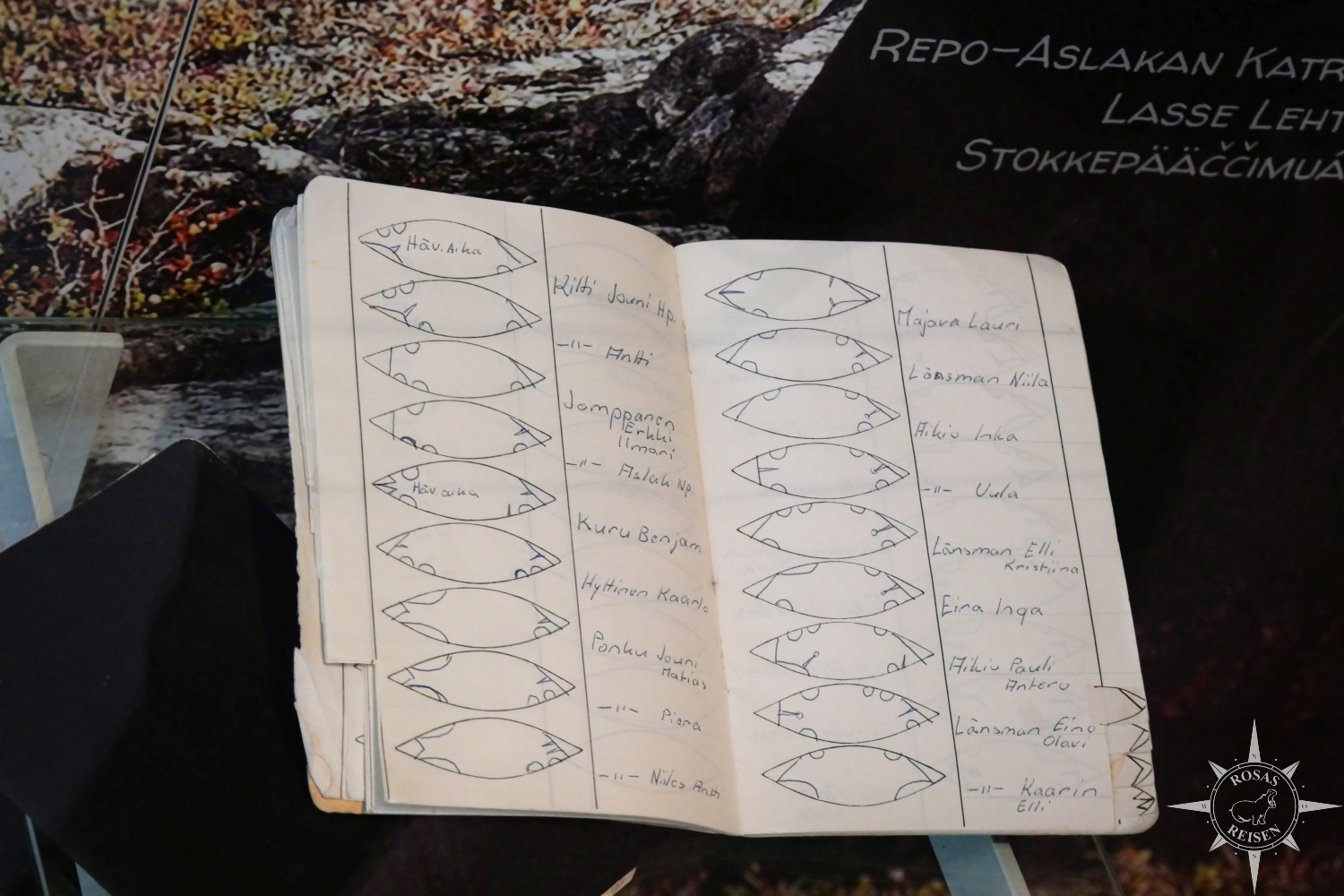

Jedes Rentier wird mit einem individuellen Ohrschnitt gekennzeichnet, der die Zugehörigkeit zu seinem Besitzer oder seiner Besitzerin zeigt. Tatsächlich gibt es hier keine wilden Rentiere, jedes gehört jemandem. Und dabei handelt es sich stets um eine konkrete Person, nicht etwa um die gesamte Familie. Die Schnittmuster für die Ohrmarkierungen werden von Mensch zu Mensch weitergegeben. So kommt es, dass Jan-Eerik gar keine eigenen Tiere hat, denn die drei Markierungen in der Familie gehören seiner Frau und seinen beiden Töchtern.

Der Tradition nach darf immer das jüngste Kind der Familie die Namen für die neugeborenen Rentierkälber aussuchen. So kommt es, dass in der Herde der Paadars auch das ein oder andere Tier mit so schönen Namen wie “Master” oder “Turbo” unterwegs ist.

Zusammen mit anderen Samen aus dem Inari-Gebiet bilden die Paadars eine Gemeinschaft aus 90 Züchtern und Züchterinnen, die sich gemeinschaftlich um etwa 5.500 Tiere kümmern. In den Sommermonaten werden die Tiere regelmäßig gezählt, untersucht und markiert. In manchen Regionen helfen speziell ausgebildete Hütehunde, die die Herde zusammenhalten und vor Raubtieren schützen. Auch Schneemobile, Quads und moderne GPS-Technologie kommen heute zum Einsatz, um die Herdenbewegungen zu überwachen und die Sicherheit der Tiere zu gewährleisten.

Auf die Frage nach dem Einsatz von Drohnen schüttelt Jan-Eerik bedauernd den Kopf. Entweder sind sie zu teuer oder der Akku hält einfach nicht lange genug durch, um damit effizient über Stunden nach den Tieren zu suchen. Und da eine Minute Flugzeit mit dem Helikopter 20 € kostet, fällt diese Option auch weg. So werden tatsächlich jedes Jahr fast 10 % der Tiere nicht gefunden.

Herausforderungen der Rentierzucht

Die Rentierzucht steht heute vor großen Herausforderungen. Der Klimawandel (siehe mein letzter Artikel) verändert die Vegetation und macht die Wintersaison unberechenbar, da der Schnee oft zu hart oder vereist ist, sodass die Rentiere die Flechten darunter nicht erreichen können. Auch die Ausbreitung von Straßen, Industrieanlagen und Tourismusprojekten beschränkt die traditionellen Weidegebiete der Rentiere.

Buch-Tipp: Ein Buch, dass sich mit dieser Thematik auf herzzerreißende, packende und sehr sensible Weise auseinandersetzt ist Das Leuchten der Rentiere* von Ann-Helén Laestadius.

Es gibt wohl mittlerweile auch eine Verfilmung auf Netflix, die ich aber noch nicht gesehen habe.

Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt die Rentierzucht ein wichtiger Bestandteil der samischen Kultur. Viele junge Samen und Saminnen engagieren sich aktiv in der Arbeit mit den Tieren, wie Jan-Eeriks vier Kinder. Sie kombinieren traditionelles Wissen mit modernen Technologien, um die Herden zu schützen und die Zukunft dieser uralten Lebensweise zu sichern. Denn das müssen die Samen schon seit Jahrhunderten, um zu überleben.

Die Geschichte der Samen

Die samische Geschichte ist geprägt von Anpassung und Widerstand. Denn mit der Ausbreitung der skandinavischen Königreiche und der russischen Einflussnahme im Mittelalter gerieten die Samen und ihre Art zu leben zunehmend unter Druck.

Ab dem 17. Jahrhundert begann die Christianisierung und damit auch die Unterdrückung der samischen Kultur. Traditionelle schamanistische Praktiken wurden verboten, genauso wie die samische Sprache und ihre Bräuche. In Finnland führte diese Politik der Assimilation dazu, dass viele Samen gezwungen waren, ihre Identität aufzugeben und Finnisch zu sprechen. Die Rentierzucht, einst das Rückgrat der samischen Kultur, wurde durch staatliche Regelungen und die Modernisierung der Landwirtschaft zunehmend erschwert.

Die Samen wurden aber nicht “nur” unterdrückt, sondern waren fortlaufend Gewalt ausgesetzt. Sie wurden versklavt und gezwungen in Bergwerken zu arbeiten. Mit den Rassentheorien wurden auch die Samen als minderwertiges Volk diskriminiert und sahen sich weiteren Anfeindungen ausgesetzt. Bis in die 20er-Jahre des 20. Jahrhunderts empfanden es sowohl Schweden als auch Norwegen als Pflicht, die Samen zu kontrollieren, da diese nicht in der Lage seien, sich selbst zu regieren. Am „Institut für Rassenbiologie“ wurden Untersuchungen durchgeführt, die belegen sollten, dass sich die Samen bloß nicht mit anderen Ethnien vermischen durften.

Die Verwüstung Sápmis

Der Zweite Weltkrieg hinterließ in Sápmi eine Spur der Verwüstung. 1944 waren über 200.000 Wehrmachtssoldaten in Nordfinnland stationiert. Die Deutschen und Finnen kämpften damals als Verbündete gegen die Sowjetunion – bis Finnland die drohende Niederlage Deutschlands erkannte und einen Separatfrieden mit der Sowjetunion schloss. Es folgte der “Lapplandkrieg”.

Die deutschen Truppen setzten während ihres Rückzugs die Taktik der verbrannten Erde ein und zerstörten Dörfer, Brücken und Infrastrukturen, um dem Feind keine Möglichkeit zu geben, sich aus dem Land heraus zu versorgen. In Inari blieben nur ein Kartoffelkeller und ein Fahnenmast erhalten. Zudem verminte die Wehrmacht das Gebiet, sodass die samischen Bevölkerung erst ab dem Sommer 1945 zurückkehren konnte, nachdem die ersten Minen geräumt waren.

Als die samischen Familien zurückkehrten, fanden sie nur noch rauchende Trümmer vor. Daher mussten viele Samen die ersten Jahre nach dem Krieg in provisorischen Unterkünften aus Karton, Holzresten und Erdgruben leben, während sie versuchten, ihr zerstörtes Land wiederaufzubauen.

Für die Samen war die Nachkriegszeit allerdings nicht nur eine Zeit des physischen Wiederaufbaus, sondern auch des kulturellen Neuanfangs. Die Erfahrung der Vertreibung und die Notwendigkeit, ihre Sprache und Kultur zu bewahren, stärkten das samische Selbstbewusstsein und legten den Grundstein für die spätere politische und kulturelle Emanzipation.

Die Umsiedlung der Skolt-Samen

Eine der tiefgreifendsten Veränderungen erlebten die Skolt-Samen nach dem Zweiten Weltkrieg. Als Petsamo 1944 an die Sowjetunion abgetreten wurde, mussten sie ihre angestammte Heimat verlassen und wurden zwangsumgesiedelt. Die finnische Regierung entschied, sie rund um den Inarisee anzusiedeln. Während die ältere Generation oft zeit ihres Lebens darauf hoffte, irgendwann in ihre Heimat zurückkehren zu können, entschieden sich viele Samen und Saminnen der jüngeren Generation, Finnland als neue Heimat zu akzeptieren und sich hier ein Leben aufzubauen.

Die ersten Siedlungen in Nellim erwiesen sich jedoch als ungeeignet. Schließlich fanden die Skolt-Samen in Sevettijärvi bessere Bedingungen vor und erweiterten auf eigene Initiative ihr Siedlungsgebiet. Die Anpassung an das neue Umfeld war geprägt von den unterschiedlichsten Herausforderungen – viele Rentierherden waren jenseits der sowjetischen Grenze zurückgeblieben. Internationale Hilfe ermöglichte es den Skolt-Samen, neue Rentierherden aufzubauen und ihre Rentierzucht an die neuen Bedingungen anzupassen.

Die Ära der Finnisierung

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das zerstörte Sápmi wiederaufgebaut, allerdings nach finnischen Vorstellungen. Neue Häuser wurden nach finnischen Bauplänen errichtet, und traditionelle samische Kleidung wurde durch finnische Mode ersetzt. Wie oben bereits thematisiert legten besonders junge Samen und Saminnen ihre Tracht ab, um nicht als „Lappen“ stigmatisiert zu werden.

Eltern, die im Krieg wegen mangelnder Finnischkenntnisse Nachteile erlebt hatten, ermutigten ihre Kinder, Finnisch zu lernen, um in der Gesellschaft bestehen zu können. Das finnische Schulsystem trug zur Entfremdung von der samischen Sprache und Kultur bei, da Finnisch als die Sprache der Zukunft galt. Die samische Lebensweise wurde zunehmend durch Landwirtschaft und andere finnische Erwerbszweige ersetzt.

Insgesamt gibt es heute nur noch etwa 1.000 Inari-Samen und von diesen sprechen nur noch ca. 300 die eigene Sprache. Mittlerweile gibt es glücklicherweise Grund- und auch weiterführende Schulen die in Inari-Samisch unterrichten, sodass Jan-Eeriks vier Kinder alle die Sprache gelernt haben. Von ihren Eltern konnten sie das nicht, denn diese gehören beide zu einer Generation, in der die Sprache nicht gelehrt wurde.

Das lag zu einen an der politischen Situation der Zeit, in der sie aufwuchsen, aber auch an einem ganz praktischen Problem: Die Sprachen der Samen unterscheiden sich derart stark voneinander, dass sie sich untereinander zum Teil nicht verstehen können. Da Jan-Eeriks Mutter Skolt-Samin und sein Vater Inari-Same war, sprachen sie Finnisch miteinander. Beispiel gefällig? Als sein Vater seine Mutter bat, mit dem Boot eine Insel im Inarijärvi zu umrunden fragte sie sich, warum sie ein Tablett auf den Berg tragen sollte.

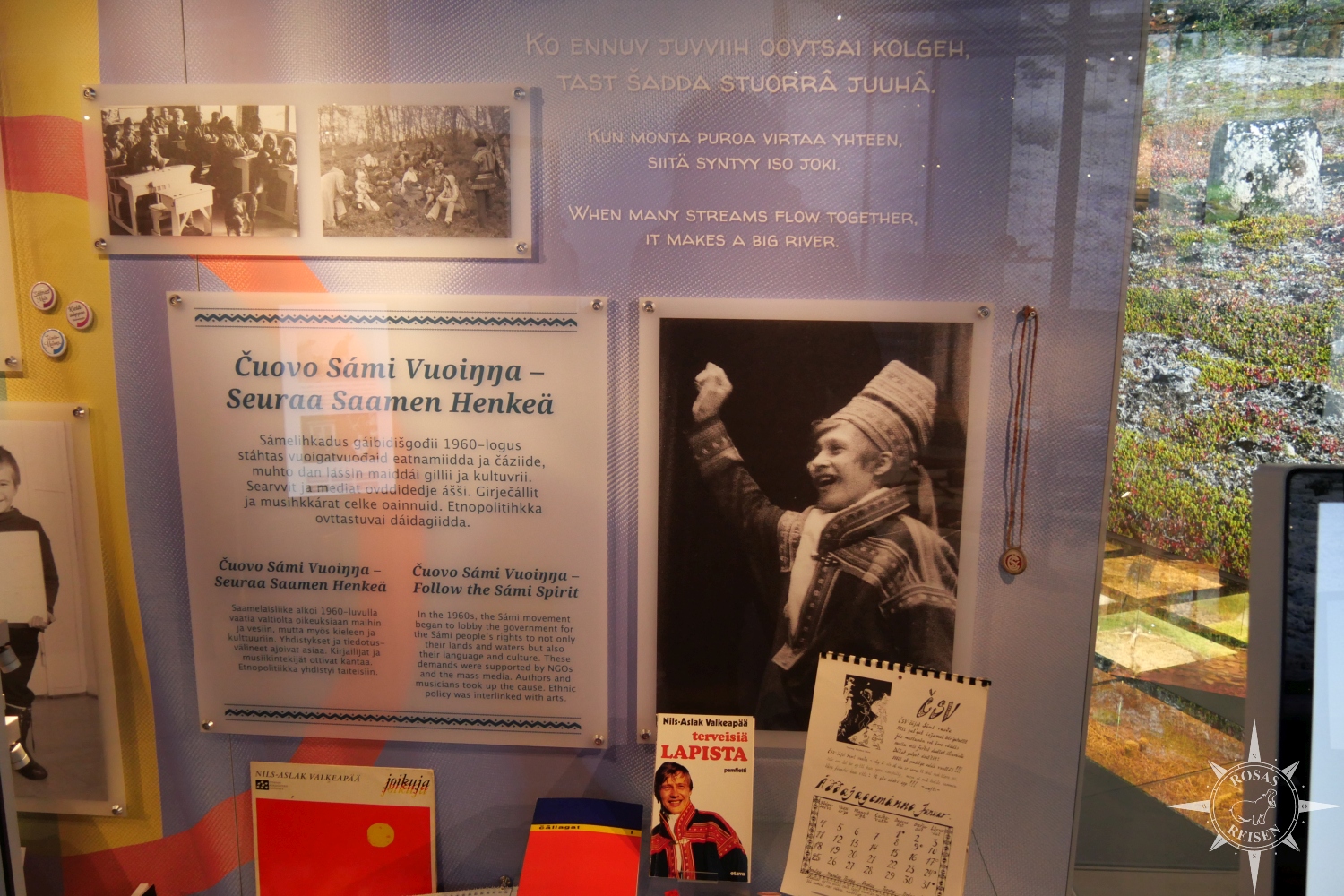

Kultureller Neubeginn

Doch der Widerstand gegen diese kulturelle Assimilation wuchs. Die Gründung von Sámi Litto, der ersten samischen Organisation in Finnland, im Jahr 1945 war ein wichtiger Schritt zur Bewahrung der samischen Kultur und Sprache. Die Organisation setzt sich für die politischen und kulturellen Rechte der Samen ein und fördert die Rückbesinnung auf traditionelle Werte.

In den 1960er-Jahren begann dann endgültig eine kulturelle und politische Renaissance. Die Samen organisierten sich, forderten ihre Rechte ein und setzten sich erfolgreich für die Anerkennung ihrer Sprache und Kultur ein. Heute genießen die Samen in Finnland einen besonderen rechtlichen Status: Das Sametinget (Samisches Parlament) vertritt die Interessen der Samen und hat Einfluss auf politische Entscheidungen, die ihre Kultur und Lebensweise betreffen. Das Parlament der Samen in Nordfinnland befindet sich nur einen Katzensprung von uns entfernt in Inari.

Museums-Tipp: Wer sich für die Geschichte der Samen interessiert, sollte unbedingt das Siida-Museum in Inari besuchen. Dort habe ich einen Großteil meiner Informationen zur Geschichte der Samen gefunden.

Lappland? Sápmi!

Ein kritischer Punkt in der Wahrnehmung der Samen ist die Verwendung der Begriffe Lappen und Lappland. Der Ausdruck Lappen wurde lange Zeit von Außenstehenden verwendet, um die Samen zu bezeichnen, oft in einem abwertenden Kontext. Die Bezeichnung geht vermutlich auf das altnordische Wort lapp zurück, das „Fetzen“ oder „Lumpen“ bedeutet, und wurde von nicht-samischen Bevölkerungsgruppen benutzt, um die traditionelle Kleidung der Samen herabzuwürdigen. Für viele Samen gilt der Begriff heute als beleidigend und rassistisch, da er die samische Identität auf stereotype und abwertende Weise reduziert.

Auch der Begriff Lappland wird kritisch betrachtet, da er von außenstehenden Kolonialmächten geprägt wurde und die Region als rückständiges, wildes Land darstellt. Die Samen selbst bevorzugen die Bezeichnung Sápmi für ihr angestammtes Gebiet, da dieser Begriff aus der samischen Sprache stammt und ihre eigene Sicht auf ihre Heimat widerspiegelt. Die Verwendung von Sápmi anstelle von Lappland ist nicht nur eine sprachliche Entscheidung, sondern auch ein Zeichen des Respekts gegenüber der samischen Kultur und Identität.

Ich gestehe, dass ich selbst ein Jahrzehnt lang ohne Bedenken den Begriff Lappland verwendet habe. Seitdem ich mich aber intensiver mit der Thematik auseinandergesetzt habe, habe ich mich ganz bewusst entschieden, das nicht mehr zu tun. Genauso wenig spreche ich von Indianern und Eskimos in meinen Vorträgen. Sprache schafft Identität, das wissen wir alle. Umso wichtiger ist es, diese ab und an zu hinterfragen und ja, auch sie anzupassen. Denn nur so können wir wachsen.

Die Samen heute: Zwischen Tradition, Klimawandel und Globalisierung

Die Geschichte der Samen in Finnland ist eine Geschichte von Widerstandskraft und kultureller Wiedergeburt. Trotz jahrhundertelanger Unterdrückung haben die Samen ihre Identität bewahrt und ihre Kultur lebendig gehalten. Heute blicken sie selbstbewusst in die Zukunft, als Hüter einer alten Tradition und als Teil einer modernen, vernetzten Welt. Die Samen zeigen uns, wie wichtig es ist, die Verbindung zur Natur und zu den eigenen Wurzeln zu pflegen. Eine wertvolle Lektion in unserer schnelllebigen Zeit.

*Affiliate-Link: Ein Affiliate-Link ist ein spezieller Link, der zu einem Produkt oder einer Dienstleistung führt. Wenn du über diesen Link etwas kaufst, erhalte ich eine kleine Provision – ohne dass für dich zusätzliche Kosten entstehen.

Dieser Artikel ist Gewinner des Globetrotter Blog Awards

2 Comments

Manu

Das ist ein großartiger Bericht über deine Reise nach Sápmi. Da habe ich gerade eine Menge lernen dürfen über ein Volk, daß mir nicht unter diesen Namen bekannt war. Danke dir!

Rosa

Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, einen solchen Artikel zu lesen, der vielleicht nicht nur schön ist, aber umso wichtiger, wieich finde. Ich bin sehr gespannt auf deinen Text und freue mich schon, ihn hier zu veröffentlichen!