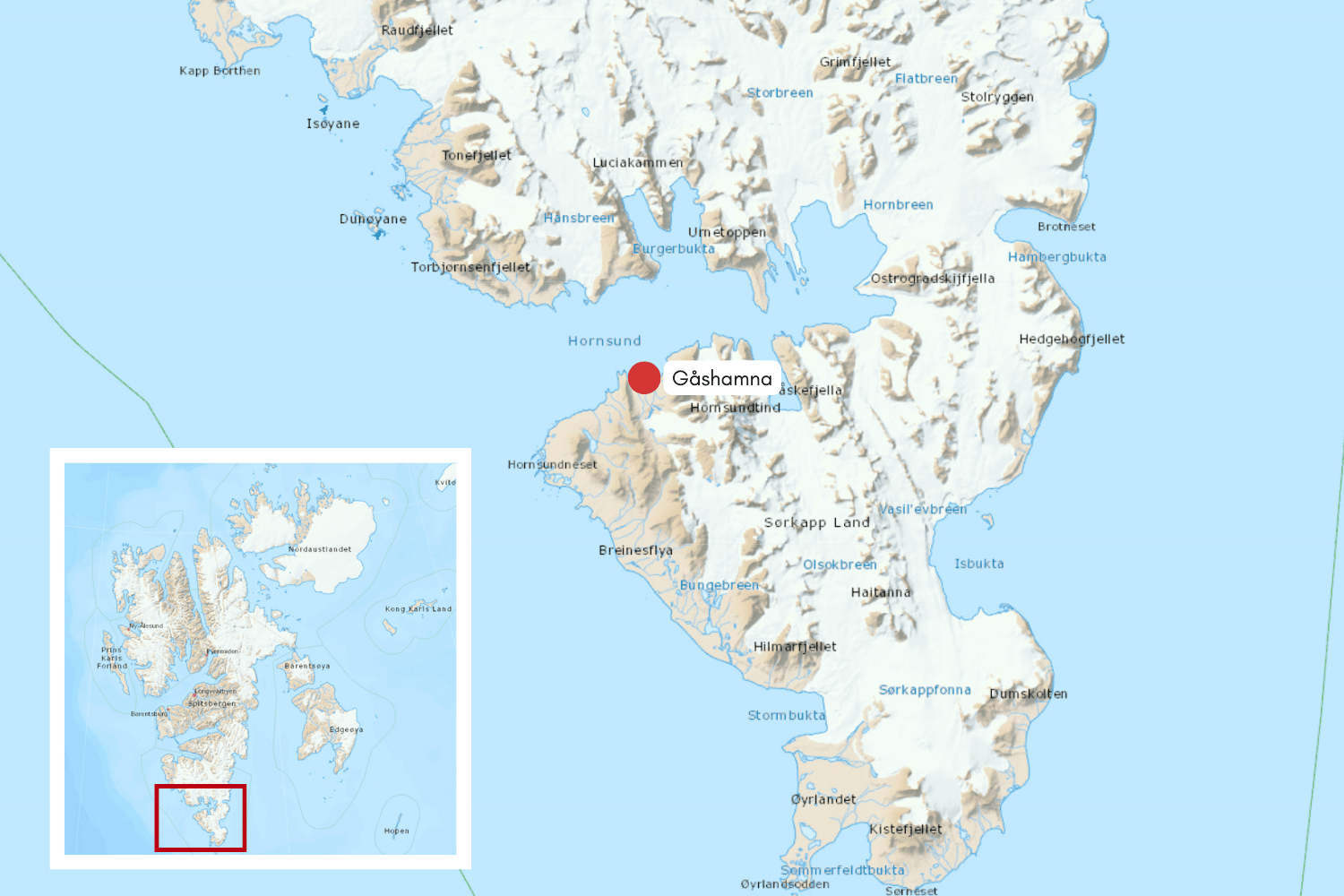

Spitzbergen-Umrundung: Gåshamna

Willkommen in Gåshamna, dem Gänsehafen! So wurde dieser Ort von den Niederländern, die dort im frühen 17. Jahrhundert landeten um Wale zu fangen, genannt. Ob die „Gänsebucht“ nun nach einer zufälligen Schar Gänse benannt wurde, nach einem Schiff oder dem holländischen Ort Goes weiß heute niemand mehr so genau.

Manche führen den Namen auf einen österreichischen Grafen mit Namen Goëss zurück, der im 19. Jahrhundert Landeshauptmann von Kärnten war. Auf jeden Fall taucht der Name erstmals auf einer Karte von Sterneck aus dem Jahr 1874 auf. Heute sollte der tatsächlich besser Walhafen heißen, denn überall am Strand findet man die Überreste der Tiere und Erinnerungen an eine glücklicherweise vergangene Epoche.

Gneis, Granit und arktische Flora

Hier im Hornsund stoßen wir auf die ältesten Gesteine Spitzbergens: robuste Gneise und Granit, die den schroffen, spitzen Bergen ihre Form geben. Die weißen Flecken an den Hängen sind dabei keine zusammengerollten Eisbären, wie man auf den ersten Blick vermuten könnte, sondern Dolomit, den die Gletscher hierhergeschleppt haben. Unsere Eisbärenwächter lassen sich natürlich nicht täuschen.

Wer genauer hinschaut, entdeckt die kleinen Wunder der arktischen Flora in Gåshamna, die sich gegen den langen Winter behaupten. Zarte Blüten von Steinbrech in allen Farben, Moose, Flechten und Algen, die auf den ersten Blick fast wie Plastik aussehen. Es macht mich stolz, dass mehrere Gäste zu mir kommen und fragen, ob sie das vermeintliche Plastik einsammeln dürfen, um die Bucht sauber zu halten. Ich kann ihnen für ihr Engagement danken und dennoch versichern, dass sie in dem Fall nicht aktiv werden brauchen. Alles organisch, darf also bleiben!

Walfang auf Spitzbergen

Während wir uns bei der Blumensuche ein bisschen konzentrieren müssen, springen uns die

Knochen der Wale förmlich ins Auge. Überall liegen sie, teils schon verwittert und mit

Vegetation bedeckt, teils noch gut als solche erkennbar. Denn hier, in diesem Hafen, haben

die Walfänger im 17. Und 18. Jahrhundert intensive Fangfahrten unternommen. Die ersten

Walfangschiffe kamen bereits 1610 nach Spitzbergen.

Die Insel war nur wenige Jahre zuvor offiziell von Willem Barents entdeckt worden, doch die Tatsache, dass sich in den Gewässern viele Wale tummelten, machte schnell weltweit die Runde. Zunächst kamen vor allem die Briten und Niederländer, später auch die Franzosen und um 1644 wurden auch die ersten deutschen Walfangschiffe aus Hamburg und Altona in den Norden geschickt. 1613 waren es 26 Walfangschiffe in den Gewässern der Inselgruppe, 1648 war die Zahl allein der niederländischen Walfänger bereits auf 246 angewachsen.

In Gåshamna findet man nicht nur Walknochen, sondern kann auch die Überreste einer Landstation besichtigen. Auf kleinen Hügeln standen damals große Kessel, in denen der Walspeck ausgekocht wurde. Um die Wale zu erlegen, fuhren die Fangleute in mehreren kleinen Booten hinaus. Der Wal wurde frontal oder von hinten in seinem toten Winkel angesteuert und harpuniert. Tauchte der Wal ab, gaben die Jäger mehr Leine, um nicht hinabgezogen zu werden. Immer wieder wurde das Tier, das zunehmend unter Erschöpfung litt, beim Auftauchen attackiert.

Irgendwann kam dann der letzte Todeskampf, bei dem die Jäger aufpassen mussten, nicht von der schlagenden Schwanzflosse getroffen zu werden, die die kleinen Boote zerstören konnte. Bei dieser Jagd wurden nicht zu unterschätzende Distanzen zurückgelegt und gerade in den arktischen Gewässern war sie mit vielen Gefahren verbunden.

Grönlandwal – „der richtige Wal“

Auf den Grönlandwal hatten es die Walfänger besonders abgesehen. Man nannte ihn damals auch »Right Whale«: Er war der »richtige Wal« zum Jagen, da er langsam war, von Natur aus zutraulich und auf Grund seiner dicken Speckschichte auch tot noch an der Oberfläche trieb. Aufgrund ihrer Größe, sie werden 14 bis 18 Meter lang, boten die Grönlandwale also reiche Beute an Tran, Knochen und Barten.

Nachdem die Fanggründe in den Gewässern um Spitzbergen in nur wenigen Jahrzehnten so überjagt waren, dass kaum noch Wale zu finden waren, verlagerte sich der Fokus der Walfänger langsam nach Nordamerika und in die Antarktis.

Von Trappern und Wissenschaftlern: Leben in Gåshamna

Wie an so vielen anderen Orten auf der Insel waren es als nächstes die Wissenschaftler, die kamen. Von 1899 bis 1902 nahm eine schwedisch-russische Expedition hier Messungen vor (die, die sich auch auf der Chermsideøya verewigt hat!). Dazu errichteten sie eine kleine Hütte auf der gegenüberliegenden Fjordseite. Nachdem die Expeditionsteilnehmer abgezogen waren, nutzen in den folgenden Jahren hauptsächlich Trapper die Hütte. Einem hat es dort so gut gefallen, dass er insgesamt acht Winter dort verbrachte, vier davon sogar mutterseelenallein.

Der Mensch und der Wal

Ich gestehe, so schön finde ich es an diesem Ort nicht. Heute wirkt er ruhig und friedlich, aber manchmal verursacht die Brutalität, die dieser Strand gesehen hat, bei mir dennoch eine Gänsehaut. Immer mal wieder wird mir, wenn ich durchaus mit einer gewissen Abscheu über den Walfang spreche, vorgehalten, ich müsse diesen als Ausdruck seiner Zeit sehen. Als Walfänger eben ein ganz normaler Job war, als die Menschen noch kein Bewusstsein für Natur, Umwelt und Ressourcen hatten. Dass man nicht pauschal verurteilen dürfe, was damals geschehen sei, dass eben nur die Nachfrage des Marktes bedient wurde.

Ganz ehrlich: ja und nein. Ja, als Historikerin bin auch ich der Meinung, dass man Dinge, Ereignisse und Entwicklungen in ihrem zeitlichen Kontext begutachten und bewerten muss. Und ich würde mir niemals anmaßen, einen Menschen pauschal als böse oder schlecht zu verurteilen, weil er in dieser Industrie tätig war, um seine Familie zu ernähren.

Aber: Ich glaube, dass die Menschen durchaus wussten, was sie den Walen antaten. Und dass sie deren Arglosigkeit ausnutzen, sich vielleicht sogar über die vermeintliche “Dummheit” der Geschöpfe lustig machten, die es ihnen erleichterte, sie grausam zu töten. Dass so ein Todeskampf für das Tier grausam und qualvoll war, stellt hoffentlich niemand in Frage.

Interspezifische Verteidigung

Noch heute wissen wir nur sehr wenig über Wale, ihr Sozialleben, ihre Kommunikation und ja, auch über ihre Emotionen. Wir wissen aber, dass sie solche Empfinden. dass sie Schmerz, Trauer und Wut fühlen. Und noch etwas, dass wir Menschen gerne für uns beanspruchen: Empathie. Manche Walarten scheinen zeigen nämlich ein Verhalten, das Forscher als „interspezifische Schutzreaktion“ bezeichnen.

So wurden Buckelwale zum Beispiel dabei beobachtet, wie sie Delfine aktiv vor Orcas abschirmten, indem sie die Raubtiere mit mächtigen Schwanzhieben ablenkten oder zwischen sie und die Delfine schwammen. Auch bei der Jagd auf Robben oder in Begegnungen mit Haien schützen große Wale manchmal kleinere Tiere. Und dabei handelt es sich nicht um ihren eigenen Nachwuchs, sondern um gänzlich andere Spezies.

Warum? Warum bringen die Wale sich damit selbst in Gefahr? Teilweise wertet die Forschung dieses Verhalten als Ausdruck der sozialen Intelligenz und des komplexen Soziallebens von Walen, teilweise könnten es erlernte Strategien sein, die sowohl Artgenossen als auch andere Tiere sichern. Manchmal wirkt das Schutzverhalten auf Außenstehende vielleicht zufällig oder spielerisch, doch die Beobachtungen zeigen, dass Wale durchaus ein Gespür dafür haben, wann andere Tiere in Gefahr sind und dann eingreifen. Und was ist das anderes als Empathie?

Natürlich, all das wusste man früher vielleicht nicht. Aber ich möchte und kann trotzdem nicht entschuldigen, was damals hier passiert ist. Und ich hoffe einfach, dass die Wale noch eine Chance haben, nach Spitzbergen zurückzukehren. Denn auch nach 300 Jahren haben sich die Bestände immer noch nicht wieder erholt. Ich drücke ganz fest die Daumen.